David Collin, « Vers les confins »

DR

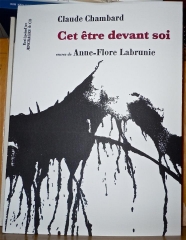

Cartographie des espaces cachés

« La ville participe aux rêves exploratoires des espaces cachés. La phrase est une énigme. Tracée par un dormeur qui cartographie sa mémoire. Voyageant sur les plans superposés de villes d’ombres et de cités parcourues, le rêveur interprète la nuit ce que les villes lui révèlent dans les images du jour. Par apparitions successives. Tel un détective qui sait lire dans les visages comme dans les haussements d’épaules, les légères inflexions d’une nuque, le rêveur enquête et rêve à tout moment. De jour comme de nuit, il marche dans la ville, se nourrit de ce qu’il voit, de ce qu’il ne voit pas encore. Que voit-il ? Ce que personne ne regarde : fissures et lézardes, ce qui passe au loin, ce qui apparaît dans l’horizon, les détails insignifiants d’un toit, d’un chemin, l’accumulation des regards au coeur du trafic, les affiches arrachées, la présence d’objets incongrus, l’annonce d’un bouleversement infime, les mouvements chorégraphiés des passants, des gestes minuscules aux grandes enjambées, les respirations des foules, une infinité de petits évènements qui constituent la vie d’un lieu, et des innombrables lieux qui composent la ville, les plis et replis de sa propre mémoire.

Je suis le rêveur. Je marche éveillé et somnambule, les yeux grands ouverts sur les images qui se ressemblent et s’additionnent. Les déjà-vus se répondent, les signes s’entrecroisent et disent l’inaperçu des cités, le sens caché de nos inquiétudes.

Indices, graphes élimés, traces de mots brisés, les affiches des villes étrangères offrent quelques-uns des puzzles et des messages les plus mystérieux qui soient. Les agrégats de papiers à moitié déchirés répètent sur mille façades leurs slogans tronqués. J’y cherche quelques ressemblances, quelques signaux m’indiquant la carte secrète d’une ville que j’ai peut-être déjà en moi.

Les murs parlent, les affichent s’étiolent. Seules subsistent les traces blanches des mots effacés par le temps, des slogans désuets. D’autres signes apparaissent. Les visages reviennent du passé, l’histoire se manifeste dans les restes d’un mot, dans les bribes d’un slogan politique, dans quelques idéogrammes menaçants, témoins d’un temps plus rigide. Mon regard s’arrête sur cette partie infirme du mystère de la ville. Quelque chose veut parler, qui n’a pas été complètement détruit. La mémoire est une respiration. Un battement secret qui surgit au coin d’une rue.

En tous points de la cartographie, la ville trace de grandes diagonales entre les questions. Les panneaux indicateurs se télescopent, ouvrent de nouvelles énigmes. Un nom surgit, une succession de noms ouvrent des portes sur l’imaginaire. En dedans, se compose un agrégat de matières qui rebondissent et bouillonnent, écho des mystères intérieurs situés dans les zones jamais explorées de soi, mais qui trouvent pourtant là, dans le cheminement urbain et lointain du flâneur, quelques fragments de réponse.

Lève la tête voyageur, interprète le ballet des grues, suis les fils électriques et démêle les noeuds des carrefours, marche, marche, vois les tours, les rêves démesurés et inhumains penche-toi sur l’épaule des joueurs qui sur un damier reproduisent celui des villes, remettent en jeu les courants et les circulations. Lis dans les tasses vides le destin de la journée qui vient, admire tout imprimé, tout signe qui dit la ville et les hommes qui en parlent, décide dans les graffitis et les messages gravés par les amoureux, à quelle prochaine intersection tu décideras de confier tes pensées. Les traces cruelles des vies passées, témoignent d’une absence jamais comblée. »

David Collin

Vers les confins

Postface de Claude Chambard

Hippocampe, 2018

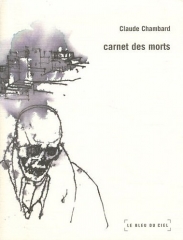

carnet des morts

carnet des morts